大雪で折れてしまった軒の補修をする。

大雪で折れてしまった軒の補修をする。

12月26日から降り始めた雪は28日まで降り続き、記録的大雪になりました。

「ブロック塀が倒れた時に危険なので軽い塀にしてほしい」

とのご依頼で木塀に造り変える。

デスク、TV台、クローゼット用仕切りの置き家具を作成する

縁側工事の加工が済んだので現場入りする。

以前より手水鉢付近にまとまりを付けたいとの相談を頂いていた工事に取り掛かる。

コン柱(外部水栓)を作成する

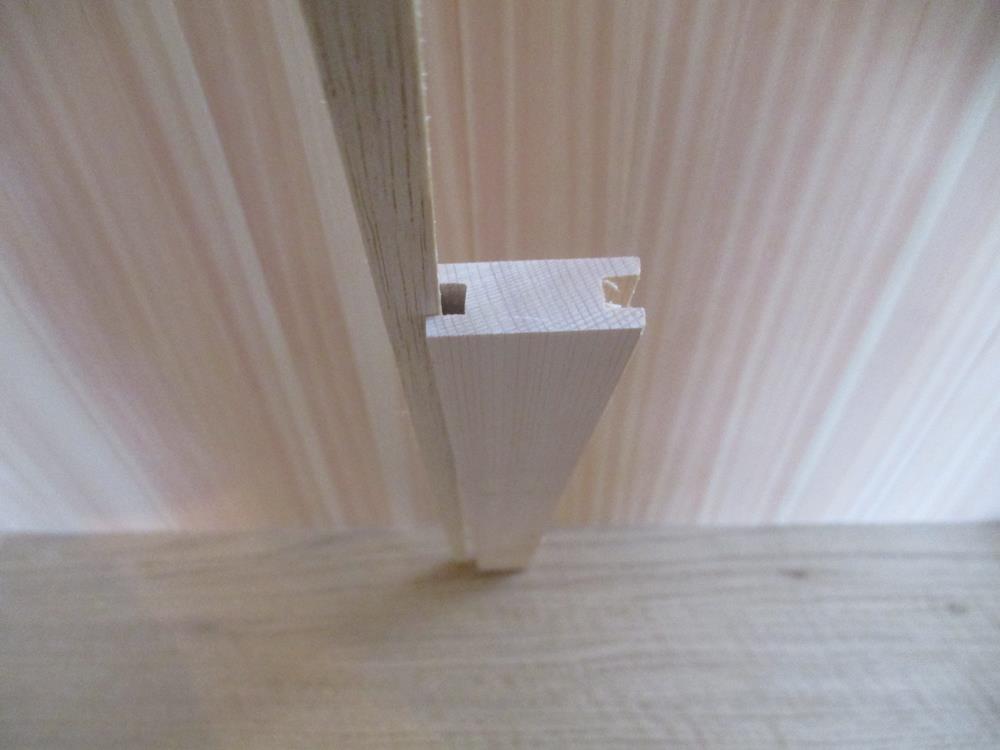

トイレ入口のドアを作成する。

ドアなのでよじれ対策を考慮しフラッシュ構造にする。

芯材は解体した建具に使っていたピーラー。

ライトスコープとしてポリカを仕込み、音対策として吸音ボードを入れる。

以前より建具にラタン(籐)を使いたいと思ってい、近江八幡にある籐を扱っている会社に話を聞きに行く。

トイレの天井の換気扇隠しと明かりの為のルーバーを作る。